|

|

Die Heraldik in

Magonien Die Heraldik in

Magonien

...oder das kleine Einmaleins

der Wappenkunde

1. Grundzüge der Heraldik

2. Begriff und Gegenstand

der Heraldik

3. Ursprung und Entwicklung

der Heraldik

4. Das Wappen und seine Teile

5. Heroldsbilder

6. Figuren

7. Helm, Helmzier und Helmdecke

8. Wappenkomposition

1.

Gundzüge der Heraldik

Die folgende Abhandlung soll

sich den Grundzügen der magonischen Heraldik widmen, um die

symbolische Sprache der Wappen zu klären. Freilich kann dabei

nicht allen Einzelheiten oder landesspezifischen Sonderentwicklungen

Platz eingeräumt werden. Dennoch bleibt anzumerken, dass sich

(trotz der in anderen Gebieten teilweise großen Unterschiede)

in den Provinzen im Laufe der Zeit ganz ähnliche Regeln zur

Wappenkunde herausgebildet haben. Dies mag vermutlich mit dem überregionalen

Zusammenkommen des Adels auf Turnieren und Banketten in früheren

Zeiten zusammenhängen. Als Hochburgen der Heraldik gelten Tempturien

und Lorenien, jedoch wird auch andernorts an manchen Adelshöfen

diese Kunst und Wissenschaft gepflegt und gefördert.

2.

Begriff und Gegenstand der Heraldik

Die Heraldik ist die Lehre

von den Wappen und Zeichen, die sich damit beschäftigt, ihre

Entstehung, Geschichte, Form und Art der Darstellung zu beleuchten.

Der Begriff selbst, der seit der Zeit des tempturischen Adelskrieges

Verwendung findet, ist damit eine Art Sammelbegriff für die

Bereiche Wappenkunde, Wappenkunst und Wappenrecht, womit alle Aspekte

der Wappen abgedeckt werden. Der Begriff Heraldik selbst leitet

sich vom Aufgabenfeld der Herolde ab, welches als ,,ars heraldica",

also Kunst der Herolde bezeichnet wird. Pflicht der Herolde ist

es, bei ritterlichen Turnieren für die Einhaltung der Ordnung

zu sorgen, sowie die Turnierfähigkeit (Edelblütigkeit)

der Kämpfer zu überprüfen. Sie halten sich, insbesondere

in Kriegszeiten, in unmittelbarer Nähe ihres Herrn auf und

sind durch ihre Wappenkenntnisse, welche Freund von Feind unterscheidbar

machen, unverzichtbar. Diese Herolde schufen die Grundlagen für

ein System des Wappenwesens, indem sie erste Wappenverzeichnisse

anlegten und als Verfasser von Turnierdichtungen hervortraten, die

auch Angaben zur Herkunft und Wappen der einzelnen Ritter enthielten.

Viele dieser Wappenverzeichnisse und Dichtungen gingen beklagenswerterweise

in den Kriegswirren verloren.

3.

Ursprung

und Entwicklung der Heraldik

Wann und wo man die Anfänge

der magonischen Heraldik verorten soll, liegt im Dunkel der Geschichte.

Ob sich die Wappenkunst in Magonien unabhängig oder im Austausch

mit anderen Ländern entwickelte, darüber streiten sich

die Geister, zudem sind auch in diesem Bereich schriftliche Werke

und Kenntnisse, so sie einst existierten, oft verloren gegangen.

Ein Grund, der aber nicht von der Hand zu weisen ist und der sicherlich

mit zur Ausbildung von kennzeichnenden Symbolen führte, ist

die Tatsache der weiterentwickelten Rüstung der Ritterschaft.

Je weiter sich die Waffen- und Kriegstechnik verbesserte , desto

mehr stieg die Notwendigkeit einer schwereren Panzerung, was sich

vor allem an geschlossenen Helmen zum Schutz des Gesichtes niederschlug.

Das Mehr an Schutz war allerdings auch mit Nachteilen verbunden:

Das Sichtfeld wurde durch den schmalen Augenschlitz stark eingeschränkt,

das Atmen war durch einige Luftlöcher recht mühsam, vor

allem aber war somit das Gesicht des Ritters vollständig bedeckt,

so dass ein Erkennen unmöglich wurde. Mit dem geschlossenen

Helm wird aber auch der Zuruf während der Schlacht, gleichsam

unmöglich. Aus diesem Grund wurde neben Fahnen und Bannern

das Führen eines weiteren persönlichen Erkennungszeichens,

und zwar eines augenfälligen, für Freund und Feind zwingend

erforderlich, nämlich farbige, auffallende und unterschiedlich

gestaltete Zeichen, die (an weithin sichtbarer Stelle angebracht)

auch aus großer Entfernung ihren gewünschten Zweck erfüllen.

Als Träger des neuen Kennzeichens boten sich neben Rüstung

und Umhang auch die Pferdedecke, vor allem aber der verhältnismäßig

große Kampfschild des Ritters an. In Verbindung mit dem Schild

entwickelte sich so die ihn schmückende Schildfigur zum Wappen

des Schildträgers. Rasch wurden die Wappen auch erblich und

somit von einem persönlichen Abzeichen zu einem Symbol des

gesamten Geschlechts.

4.

Das

Wappen und seine Teile

Ein typisches Wappen besteht

aus mehreren Teilen. Neben dem freilich obligatorischen Schild sind

oft ein Helm, eine Helmdecke, eine Wulst oder eine Helmkrone und

eine Helmzier vorhanden. Sind alle Elemente vorhanden, kann man

von einem Vollwappen sprechen.. Die Schildform variiert dabei je

nach Zeit, Kampfweise und nach regional vorherrschendem Kunststil.

Die in Wappen verwendeten Farben, die sogenannten Tinkturen, beschränken

sich in der Regel auf eine relativ kleine Anzahl, nämlich Rot,

Blau, Schwarz und Grün sowie die sogenannten Metalle Silber

und Gold (die in der Darstellung mit Weiß und Gelb identisch

sind). Seltener werden noch Violett, Purpur und Fleischfarbe verwandt.

Zwei der wichtigsten Regeln besagen, dass in jedem Wappen wenigstens

einmal Gold oder Silber vorkommen muss und dass Metall stets auf

Farbe folgen soll und umgekehrt. Selbstverständlich existieren

eine Anzahl von Ausnahmen, die jedoch dann als heraldisch fehlerhaft

angesehen werden.

5.

Heroldsbilder

Heroldsbilder

entwickelten sich vermutlich aus den Schildbeschlägen

aus Metall und Leder, welche aus Holz gefertigte Schilde

gegen Schwert- oder Beilhiebe verstärken sollen.

Im Grunde sind sie geometrische Objekte und Einteilungen

im Schild, die durch ihre verschiedenen Teilungslinien

eine Wechselwirkung der Farben und Metalle erreichen.

Anzumerken ist, dass beim sogenannten Blasonieren (ein

Begriff, der aus Lorenien stammt), also bei der Beschreibung

des Wappens, die Bezeichnungen rechts und links vertauscht

sind, da man immer von der Position des Wappenträgers

ausgeht. Hier eine stattliche Anzahl von Heroldsbildern

ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

|

(für eine

größere Darstellung auf die Graphik klicken)

|

6. Figuren

Als Figuren bezeichnet man

Schildbilder, die aus der Natur übernommen wurden und die grundsätzlich

stilisiert vorkommen. Die Vorbilder stammen sowohl aus der lebendigen

als auch aus der leblosen Natur, jedoch bedient man sich auch mit

großer Phantasie der Fabelwelt. Die Stilisierung ermöglicht

auch die Darstellung exotischer Lebewesen, obschon diese im jeweiligen

Gebiet nicht vorkommen mögen Hierbei lassen sich folgende Großgruppen

unterscheiden: Himmelskörper und unbelebte Erde, Pflanzen,

Tiere, Fabelwesen, Menschen, Bauwerke, allgemeine Gegenstände

sowie Buchstaben und Zahlen (die in der Heraldik so selten wie möglich

verwendet werden sollen).

7. Helm, Helmzier und Helmdecke

Helmzieren tauchen in Magonien

nur vereinzelt als Ergänzung der Schildfigur auf und spielen

weniger im Kampf als im Turnier eine wichtige Rolle im Sinne der

prachtvollen Repräsentation des Trägers. Stoffwülste

oder Kronen am oberen Helmrand waren sicherlich zunächst angebracht,

um die Befestigung der Helmzier zu verdecken, übernahmen jedoch

bald gleichfalls eine schmückende Rolle. Helmdecken, also Tücher,

die an den Seiten und der Rückseite des Helmes herabflattern,

haben eher praktischen Ursprung und sind als Schutz

gegen Sonneneinstrahlung bzw. zur Dämpfung leichter Schwerthiebe gedacht.

Der heraldische Helm, der auf dem Schild aufsitzt, ist stets stahlfarben,

bei hohem Adel kann er auch goldfarben sein. Er hat oft Helmdecken,

die üblicherweise die Tinkturen

des Schildes wiederholen.

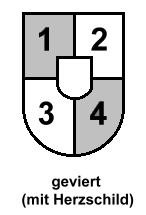

8. Wappenkomposition

Einen interessanten

Teilbereich der magonischen Wappenkunde bilden die Kompositionen

von Wappen oder auch Wappenverschmelzungen. Bei den

meisten Wappen war man offensichtlich darum bemüht,

Eindeutigkeit dadurch zu gewährleisten, dass man

bestenfalls Halbierungen vornahm. Da diese Form der

Komposition nur geringe Möglichkeiten bietet, entwickelte

sich bald die Quadrierung (oder Vierung) des Schildes,

so dass weitere Wappen (z.B. bei Heiraten) recht problemlos

integriert werden können. Dabei sind die Felder

1 und 4 höherwertiger, so ein Herzschild vorhanden

ist, wird hier das würdigste Wappen eingefügt.

Theoretisch lassen sich so unendlich viele Wappen kombinieren,

da bei Bedarf ein Feld einfach erneut quadriert. Als

Beispiele hierfür kann das Wappen der Provinz Tempturien

oder eine Anzahl von lorenischer Wappen dienen. Diese

Methode verbreitete sich rasch in Magonien, allerdings

führte sie im Verlauf der Geschichte insbesondere

in Lorenien zu Auswüchsen, bei denen die Forderung

nach Eindeutigkeit von Wappen oft zweifelhaft ist. Hier

ein Beispiel einer Vierung mit Herzschild. Die Nummerierung

der Felder dient zur Verdeutlichung. Feld 1 wäre

somit rechts (vom Schildträger aus gesehen, siehe

Punkt 5) oben, Feld 4 dementsprechend links unten. |

|

|